Учёные однозначно заявляют о невозможности остановить процесс старения путём трансплантации органов.

Недавно прозвучавшие заявления о возможности достижения вечной молодости и значительного продления жизни (до 150 лет) за счёт многократных пересадок органов воспринимаются как научная фантастика. Однако эта идея поднимает важный вопрос: может ли современная трансплантология не только спасать жизни, но и реально обращать вспять процесс старения? Современные научные данные позволяют дать на этот вопрос однозначный ответ.

Представление об омоложении путём трансплантации органов, хотя и кажется привлекательным, имеет давнюю, но необоснованную историю. Уже в начале XX века состоятельные люди обращались к сомнительным процедурам, таким как пересадка так называемых «обезьяньих желез», обещая восстановление мужской силы и жизненной энергии. Спустя столетие эта концепция трансформировалась в биохакерские эксперименты, например, переливание плазмы от молодых доноров. Несмотря на то, что это вдохновлялось исследованиями на мышах (объединение кровеносных систем), клинические испытания на людях не подтвердили существенных омолаживающих эффектов. Более того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально признало подобные коммерческие услуги бездоказательными и потенциально опасными. Тем не менее, вера в то, что молодость можно купить или ввести в организм, остаётся распространённой.

Современная трансплантология представляет собой сложную медицинскую дисциплину, цель которой — не даровать бессмертие, а спасать жизни пациентов с отказавшими жизненно важными органами. Эта процедура требует не только тщательного подбора донорского органа и его проверки, но и пожизненного применения иммуносупрессивных препаратов. Иммунная система реципиента неизбежно воспринимает пересаженный орган как чужеродный объект, и без постоянного подавления иммунного ответа орган будет отторгнут в течение нескольких недель. Однако такая терапия сопряжена с серьёзными опасностями: она повышает восприимчивость пациента к инфекциям и определённым видам онкологических заболеваний. С течением времени даже при успешной трансплантации хроническое воспаление и рубцевание тканей могут привести к отторжению органа. Длительный приём иммунодепрессантов оказывает тяжёлое воздействие на весь организм, а с возрастом эти риски возрастают. У пожилых людей ослабленный иммунитет, замедленная регенерация тканей и повышенное системное воспаление значительно снижают шансы на успешные повторные трансплантации. Эксперты сходятся во мнении, что фундаментальные биологические процессы старения являются непреодолимым барьером для концепции «омоложения путём замены изношенных частей тела».

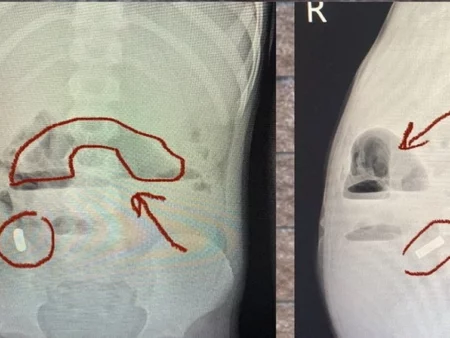

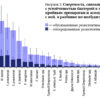

Значительный дефицит донорских органов также является критическим доводом против применения трансплантации для борьбы со старением. Во многих странах тысячи пациентов годами ожидают подходящего донора, и спрос на органы значительно превышает предложение. Эта ситуация способствует развитию ужасающего чёрного рынка, где органы часто добываются у наиболее уязвимых групп населения. Этика трансплантологии строго предписывает, что донорские органы должны использоваться для тех, кому они принесут наибольшую пользу и существенно продлят жизнь. Использование этого крайне ограниченного ресурса для «омолаживающих» процедур у людей, чьи органы ещё функционируют, было бы не только этически неприемлемым, но и подорвало бы доверие общества ко всей системе трансплантации.

Несмотря на стремление учёных решить проблему нехватки донорских органов путём развития ксенотрансплантации (использование органов животных) и лабораторного выращивания, эти методы пока не готовы к широкому применению. Главное же, они не устраняют корневой проблемы: старение — это всеобъемлющий биологический процесс, который затрагивает каждую клетку организма, а не является простой поломкой или износом отдельных компонентов.

И, наконец, основной преградой на пути к предполагаемому бессмертию выступает человеческий мозг. В отличие от других органов, таких как сердце или печень, мозг не подлежит замене. Он является основой личности, сознания и памяти, и, подобно другим системам, подвержен старению, что проявляется в нейродегенеративных изменениях, ухудшении когнитивных способностей и воспалительных процессах. Даже при гипотетическом условии замены всех прочих органов, старение мозга останется непреодолимым вызовом.

«Идея достижения вечной молодости посредством трансплантации органов не является научным прорывом, а скорее демонстрирует наше нежелание смириться с тем, что старение — это не простая механическая неисправность, — подытоживают эксперты. — Это сложный, генетически обусловленный биологический процесс, который является неотъемлемой частью человеческой жизни».